Первая неделя Великого поста

Воскресная проповедь протоиерея Валерия Сырцова в первое воскресенье Великого поста.

О почитании икон и иконоборцах. Планы на Великий пост. Причащение на Пасху.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Воскресная проповедь протоиерея Валерия Сырцова о празднике Крещения Господня и традиции крещенских купаний.

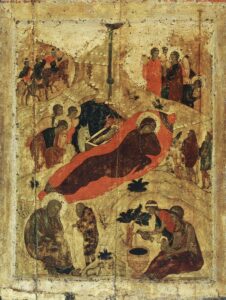

7 января — Рождество Христово!

Автор: протоиерей Валерий Сырцов

Дата публикации: 07/01/2009

Источник: газета «Зейские огни»

Вновь приходит на нашу землю праздник Рождества Христова. Воплотившийся Сын Божий Господь Иисус Христос открыл людям путь ко Спасению, путь к Вечной Жизни. И потому, когда родился Христос, ангелы воспели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2,14). Один из отцов древней Церкви Лев Великий говорил: «Да ликует праведный – близка его награда. Да радуется грешный – предложено ему прощение».

Вновь приходит на нашу землю праздник Рождества Христова. Воплотившийся Сын Божий Господь Иисус Христос открыл людям путь ко Спасению, путь к Вечной Жизни. И потому, когда родился Христос, ангелы воспели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2,14). Один из отцов древней Церкви Лев Великий говорил: «Да ликует праведный – близка его награда. Да радуется грешный – предложено ему прощение».

Сердечно поздравляю с этим светлым праздником всех верных чад Русской Православной Церкви, всех ищущих духовного совершенства, всех, кто стремится исполнить в своей жизни заповеди Христовы.

Наряду с духовным возрождением, минувший год принес Отечеству нашему скорби и испытания. Но не будем отчаиваться. Тысячелетний опыт Православной Церкви свидетельствует о том, что общие скорби делают людей ближе друг к другу, помогают преодолеть ненавистную рознь века сего, объединяют в борьбе со злом. Будем же вместе, всем миром строить наш общий дом – Великую Россию, завещанную нам славными предками. Желаю всем мира и спокойствия, любви и радости, благословения Божия на все благие труды и начинания. Пусть наступившее новолетие будет для нас и Отечества нашего мирным, созидательным и благополучным.

Новый год и Рождество

Воскресная проповедь протоиерея Валерия Сырцова о праздновании Нового года и Рождества Христова.

Подвиг апостола Андрея. Апокрифические евангелия

Исторический выбор Александра Невского. Почему Орда, а не Европа?

Воскресная проповедь протоиерея Валерия Сырцова в день памяти благоверного князя Александра Невского.

Шуйско-Смоленская икона Божией Матери. Преодоление эпидемии. Зачем нужны русские?

Воскресная проповедь протоиерея Валерия Сырцова в день Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери. Темы проповеди: история создания иконы, особенности благочестия на Руси, сила русского воинства, миссия русского народа, наш вклад в тевтонский орден.

Почитание Дмитрия Солунского на Руси. Дары крещения

Воскресная проповедь протоиерея Валерия Сырцова о жизни и подвиге Дмитрия Солунского. История Дмитриевской родительской субботы. Значение крещения для человека. Замечания о неподабающем поведении в храме. Когда следует исповедоваться.

Зачем читать Евангелие? Как понять Апокалипсис. Поездка в Албазино.

Проповедь протоиерея Валерия Сырцова после воскресной службы в неделю 8-ю по Пятидесятнице.